Le bien-être de *Florence aurait dû primer sur les propos des animAteurices du 98.5 fm

Vous avez probablement entendu parler du cas de Florence*, une jeune femme de 24 ans vivant avec une déficience intellectuelle qui était incarcérée à l’établissement Leclerc, une prison pour femmes.

Si ce n’était pas le cas, voici un lien vers son histoire : Huit jours au «trou» pour avoir volé de la nourriture: une histoire «loin d’être unique», selon une experte | TVA Nouvelles

Comme plusieurs, nous avons suivi la controverse concernant les propos tenus par les animateur•ices, Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau [1] dans leur émission La Commission sur les ondes du 98,5 FM du 15 mai dernier. Comme la majorité des gens, nous avons d’abord trouvé inacceptables et choquants les propos du duo. Au fil des réactions et articles qui sortaient nous nous questionnions sur la place et l’angle à prendre dans ce débat. Notre rôle est de défendre les femmes en situation de handicap, peu importe le handicap donc notre préoccupation première est la défense de cette jeune femme. Les propos sont inacceptables, méritent d’être dénoncés et les réactions de nos collègues venant d’organismes de parents d’enfants en situation de handicap ou des personnes concernées directement étaient totalement justifiées. En fait, si c’était passé sous le tapis, il y aurait lieu de s’inquiéter d’où s’en va notre société.

Luc Ferrandez en a beaucoup à apprendre sur la réalité des personnes en situation de handicap. Il a beau rappeler qu’il en a une dans son entourage, ça équivaut à dire : je ne suis pas raciste, j’ai un ami noir. Il ne mesure pas l’ampleur du capacitisme auquel les personnes en situation de handicap font face et que ses propos ne font que normaliser encore plus. Avant de se prononcer sur un sujet aussi délicat dans l’espace public, il faut comprendre les enjeux sociaux qui s’articulent ici. Notre invisibilité, la fausse croyance que nous sommes inutiles font que le risque vécu d’être écartées, oubliées, dévalorisées au sein d’une société qui n’est pas universellement accessible est omniprésent. Cette inquiétude est toujours là, derrière, nous empêchant de déployer notre plein potentiel. Car, lorsqu’on parle d’accessibilité universelle, on ne parle pas seulement d’avoir des places de parkings ou encore des toilettes adaptées. On parle d’une société qui s’assure que chacun·e de ses citoyen·ne·s « quelles que soient ses capacités, bénéficier des mêmes opportunités, et d’une expérience de qualité, de manière autonome. [AlterGo] »

En effet, les préjugés capacitistes au sein de notre société, même s’ils sont parfois inconscients, provoquent et normalisent trop souvent le déni de certains de nos droits pourtant protégés par différents documents législatifs. Ce déni de nos droits finit par avoir un impact réel sur notre capacité à pouvoir participer pleinement à la vie citoyenne.

Nous avons écouté à plusieurs reprises l’émission de la Commission du 15 mai et celle de la mise au point qui a suivi le 20 mai. Autant dans l’une que dans l’autre, les biais cognitifs capacitistes de monsieur Ferrandez sont indéniables. Ne serait-ce que par l’assurance dont il fait preuve lorsqu’il affirme que les réactions des différents groupes ou des différentes personnes face à ces propos sont dues à une incompréhension de leur part. Pas un seul instant il ne semble s’être questionné pour comprendre si ces réactions qui lui semblaient à ce point extrêmes n’étaient pas plutôt le résultat d’une incompréhension de SA part.

Bien que les propos tenus par Ferrandez et Normandeau étaient irresponsables et qu’ils méritaient d’être dénoncés, il est déplorable de voir que l’attention qu’on leur a portée aura fini par détourner l’attention de la population d’un problème bien réel, le manque de ressources pour les personnes lourdement handicapées. Nous en sommes arrivées au point où nous avons oublié que la question autour de laquelle le débat aurait dû se tenir est celle-ci : Comment Florence en est-elle arrivée à se retrouver au trou dans une prison provinciale ?

En effet, nous aurions dû nous demander à quel moment, comme société, on l’a échappée ?

Manque de ressources

Le constat du manque de ressources n’est pas très difficile à faire ici; que ce soit le manque de personnel qualifié ou encore d’établissement adapté. En effet, si Florence en est arrivée là, c’est qu’aucune ressource ne pouvait plus jongler avec sa condition particulière qui demandait une surveillance constante.

La question qui aurait dû suivre est : pourquoi est-ce que tellement de ressources se sont succédé et ont toutes abandonné jusqu’au point où elle s’est ramassée au trou ?

« Mais, même sa propre mère n’en pouvait plus », vous direz-nous. C’est vrai, mais elle a su composer avec la situation durant plus de vingt ans. S’il y avait eu plus de ressources, tant financière que de répit pour elle qui, définitivement, aime sa fille d’un amour inconditionnel, peut-être est-ce que l’issue aurait été différente ? Bien que nous n’ayons pas sa version à elle, nous avons différents témoignages d’autres parents d’enfants lourdement handicapés devenus adultes. Par exemple, le groupe Parents jusqu’au bout dénonce les conditions financières et les injustices avec lesquelles doivent vivre les parents d’enfants lourdement handicapés. Ces témoignages auraient dû ressortir davantage dans ce débat, voire être centraux.

C’est pour cette raison que nous nous sommes entretenues avec deux mères d’enfants lourdement handicapés pour la rédaction de cet article :

- Ariane, mère de Mathis, un garçon lourdement handicapé de 16 ans et ;

- La mère d’une jeune femme lourdement handicapée de 22 ans qui a préféré rester anonyme et que nous appellerons Marie.

Ces deux témoignages ont pu confirmer notre hypothèse ci-dessus voulant que ce qu’on a dire les parents des personnes lourdement handicapées auraient dû occuper une place centrale dans tout ce débat. « Ça pourrait être Mathis dans quelques années. » Cette phrase, Ariane, visiblement émue, l’a prononcée d’entrée de jeu.

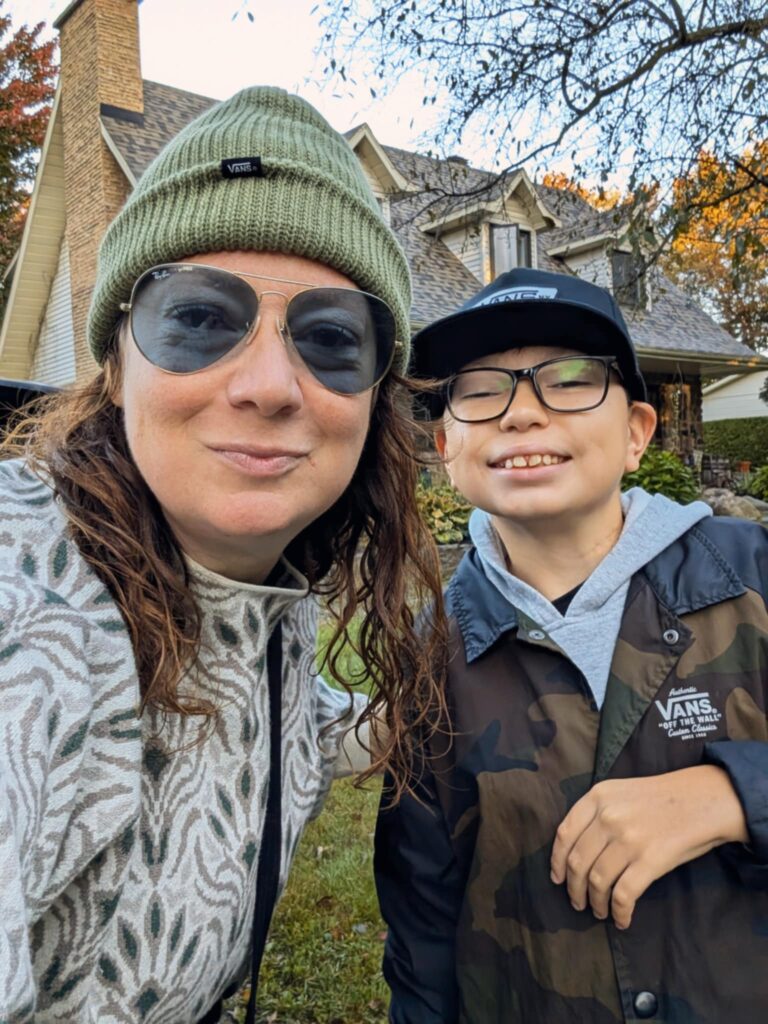

Photo d’Ariane avec son fis Mathis.

« Ça fait des années que j’essaie littéralement de mettre ma fille au monde depuis sa naissance, et ce genre de réaction, de traitement ou de commentaire sur la légitimité même de son existence me renvoient toujours le message que ce monde ne veut pas lui laisser sa place », nous rapporte Marie rappelant du coup que les personnes en situation de handicap perçoivent cette pression sociale et subissent le poids de l’exclusion.

Quelle place pour les familles naturelles ?

Dans un premier temps, rappelons que, même si certains pères se retrouvent parfois dans cette position, lorsqu’il est question qu’un parent doive mettre sa vie de côté pour se consacrer entièrement à son enfant, les valeurs patriarcales prennent encore trop souvent le dessus. D’ailleurs, une étude de l’INRS dont les résultats sont parus en 2018 portant sur la détresse vécue chez les parents d’enfants avec handicaps passés 21 ans relève que 84% des participant·e·s étaient des femmes. [3]

Au lieu de parler de parents pus capables de s’occuper de leur enfant tellement leur cas est lourd, pourquoi n’avons-nous pas parlé de parents laissé·e·s à elleux-mêmes ? De parents qui, dès que leur enfant a 21 ans, doivent prendre le relai 24/7 pour stimuler et occuper leur enfant lourdement handicapé puisque ceux-ci ne sont plus admissibles à la scolarisation ? Ces parents, comme tout parent d’ailleurs, ont besoin de répit pour ne pas s’épuiser

À ce propos, Marie a tenu de rappeler que, lorsqu’un parent en arrive au point où il place son enfant, c’est par épuisement, ce n’est pas une démission.

« J’aimerais demander à n’importe quels parents : Une fois que ton enfant quitte le domicile est-ce que ça veut dire que tu arrêtes de l’aimer, que tu arrêtes de t’en soucier? Ben, c’est pareil pour nous.»

Sur le manque de soutien et de services lorsque l’enfant atteint l’âge de 21 ans, elle ajoute : «…les jeunes perdent tous les services qu’ils avaient lorsqu’ils étaient scolarisés et il n’y a pas de programmes de transition vers la vie adulte. En général, les mères la plupart du temps, réduisent considérablement leur temps de travail à ce moment-là pour s’occuper de leurs jeunes. »

Mais au-delà de l’épuisement physique et émotionnel, il y a le poids financier qui s’ajoute. Comment conserver un emploi tout en assumant un tel rôle de proche aidant ? « Ta vie c’est un 50/50, 50 % pour toi, 50 % pour lui », résume Marie, soulignant à quel point il est difficile de concilier vie professionnelle et soins à un enfant devenu adulte mais toujours dépendant. On n’a pas besoin de pitié ni d’être déchargé de notre rôle de parent. On veut que nos enfants fassent partie du système parce qu’ils y ont leurs places, n’en déplaisent à ceux qui remettent en cause leur droit d’exister.

Des difficultés financières bien réelles :

Passé 18 ans, les allocations familiales et le supplément pour enfant handicapé c’est fini et il ne reste que :

- La prestation d’aide sociale dont pourrait bénéficier l’enfant rendu adulte ;

- Le montant pour déficience grave et prolongée qui représente un versement unique se situant entre 500 et 1000$ par année.

On s’en va où, en 2025, avec ça, si on est dans l’incapacité de travailler puisqu’il faut s’occuper de son enfant à temps plein ?

À ce sujet, Ariane souligne l’importance de valoriser les familles naturelles en ramenant un sujet qui a déjà été débattu dans le passé :

« Je voudrais aussi rajouter que souvent, les RAC (ressources à assistances continues) où les enfants lourdement handicapés sont placés reçoivent plus de ressources que les familles naturelles. La famille d’accueil dans laquelle on place un enfant recevra plus d’aide, plus de sous que les familles naturelles. On pourrait aussi aller dans ce sens-là, de valoriser la famille naturelle au lieu de donner des subventions aux résidences et aux familles d’accueil. Ça aussi, ç’a déjà été débattu par le passé. »

Elle souligne également l’importance d’informer les parents des services auxquels ils ont droit. « Plusieurs parents n’ont pas d’intervenant pivot pour les aider et on doit continuellement se battre pour conserver des services ou [pour garder] des dossiers ouverts. »

Nous avons demandé à Marie ce qui, selon elle, expliquerait le manque de ressources, notamment de répit, pour les familles naturelles. Elle nous a répondu que :

« [Selon elle], il y a plusieurs facteurs au manque de ressources. D’abord, il y a un sous financement des services aux personnes handicapées, le gouvernement alloue des budgets limités. Il y a aussi un manque de personnel et puis une lenteur administrative pour obtenir des services. Il y a en tout cas un manque de volonté politique et une tendance à se reposer sur les familles qui combleront les manquements comme elles pourront.»

Et si la solution n’était pas d’investir dans l’institutionnalisation de ces jeunes-là, institutionnalisation qui demande d’avoir du personnel qualifié 24/7, mais plutôt d’investir dans des centres de jours ? Dans le soutien au famille naturelle ? Ce soutien contribuerait à réduire la charge mentale des parents. Quant aux centres de jours, ils permettraient aux parents d’avoir des moments de répit et, peut-être même d’occuper un emploi afin de vivre plus dignement.

Peut-être qu’à cette fameuse question à savoir : Où est la place de Florence ? La réponse est aussi simple que ça : sa place est au sein de sa famille.

Mais, pour que ce soit possible, nous devons, en tant que société, faire une place à ces familles.

Ce n’est un secret pour personne, les ressources sont sous-financées et on y dénombre trop d’usager.ère·s pour le nombre de professionnel·le·s qualifié·e·s.

La mère de Florence n’est pas le seul parent au Québec à avoir un·e enfant lourdement handicapé·e qu’iels aiment inconditionnellement, mais qui finit par devoir le placer en maison alternative ou autre endroit faute de ressources monétaires ou encore dû à l’épuisement. Une personne présentant des conditions aussi complexes que Florence se porte généralement mieux dans un environnement familier. En effet, qui est mieux placé·e·s pour accompagner des personnes qui nécessitent autant de supervision qu’un parent aimant, qu’un parent qui connait son enfant ?

Inévitablement, certaines familles ne seront plus là, au même titre que des enfants sans handicap se retrouvent parfois sans famille… mais, si un plus grand nombre de personnes vivant avec de lourds handicaps pouvaient rester dans leur famille, le réseau s’en trouverait désengorgé, le personnel moins épuisé et, du coup, plus apte à offrir des soins de qualité et à accompagner chaque patient·e selon ses besoins.

*Nom fictif

1. Lien vers l’émission du 15 mai : 98.5 Montréal — 98.5 Montréal

2. Lien vers l’émission du 20 mai : https://cdn.cogecolive.com/prod-20250520/2025_05_20_lc_discussion_florence_1747762254636320.mp3

3. « Après 21 ans, c’est l’inconnu » : la détresse vécue chez les parents d’enfants avec handicaps. (s. d.). https://www.orfq.inrs.ca/apres-21-ans-cest-linconnu-la-detresse-vecue-chez-les-parents-denfants-handicapes/